2017年四川省特岗教师招聘考试《中学历史》试题

第Ⅰ卷(选择题共48分)

1、“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。”这段文字出自( )。

A、《庄子》

B、《韩非子》

C、《孟子》

D、《道德经》

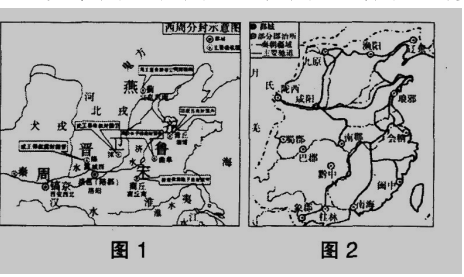

2、观察图1和图2,从图1到图2的变化反映的历史脉络是( )。

A、从地方分权到中央集权

B、从设立郡县到设置行省

C、从土地私有到土地国有

D、从官僚政治到贵族政治

3、自吴(三国时期)到陈(南北朝)--百年中,江南户口几乎没有增长;而东晋十六国时期北方编户就有了引人注目的增长迹象,到北魏末年仅河北扩户就曾使当地丁口增加了一倍之多。这一反差( )。

A、反映出北方较南方统一安定

B、显示出北朝国家能力的强大

C、是因为江南经济开发的滞后

D、表明北方率先终结门阀政治

4、在唐代是谏官帮助宰相,在皇帝面前评论皇帝之是非;在宋代是谏官在宰相旁边,来评论宰相之是非。可见,宋代的谏官制度( )。

A、符合用相权限制君权的本意

B、形成了谏官对宰相的制约

C、使谏官权力凌驾于宰相之上

D、避免了宰相与皇帝的直接冲突

5、明成祖时,有人主张对入贡互市的外商征税,明成祖答复:“今夷人慕义远来,乃侵其利,所得几何?而亏辱大体矣。”据此可知,明成祖( )。

A、认为对外商征税有损天朝的体面

B、主张利用对外贸易推动经济发展

C、试图废止明太祖实行的“通番禁令”

D、希望借外商引领国人投身海外贸易

6、乾隆三十七年(1772年),台湾海防同知朱景英称:“台地多用宋钱,如太平、元祐、天禧、至道等年号钱,钱质小薄,千钱贯之。”据此可知( )。

A、宋代商品经济比清代更为繁荣

B、宋代以后台湾经济发展迟缓

C、海峡两岸有着不同的货币体系

D、当时两岸经济交往尚不密切

7、我国有许多对联表达了人们对历史名人的深切缅怀与崇敬之情。以下对联与相关历史人物对应正确的是( )。

A、一诗二表三分鼎,万古千秋五丈原——诸葛亮

B、翁去八百年醉乡犹在,山行六七里亭影不孤——屈原

C、世上疮痍,诗中圣哲;民间疾苦,笔底波澜——欧阳修

D、何处招魂,香草还生三户地;当年呵壁,湘流应识九歌心——杜甫

8、杜维运在<史学方法论》中说:“所谓原始史料,为目击者的陈述、文献以及事实自身的遗存,数者皆与事件同时。”按照这一定义,下列属于研究先秦历史“原始史料”的是( )。

A、《史记》对武王伐纣的记述

B、《春秋》有关哈雷彗星的记载

C、《资治通鉴》对商鞅变法的评述

D、《九章算术》记载十进位计数法

9、图3为一位同学的课堂笔记.记录了对某一历史事件的不同评价。据此.推断他学习的内容是( )。

|

★有利于中国近代化 |

图3

A、太平天国运动

B、义和团运动

C、辛亥革命

D、北伐战争

10、清末一首名为《报馆》的竹枝词写道:“是非曲直报中分,一纸风行四海闻。振聩发聋权力大,万般提创总由君。”对该词恰当解读是( )。

A、当时报刊言论不受限制

B、民众的文化水平普遍提高

C、报纸已成为党的宣传工具

D、报纸的社会功能已被认知

11、对史实的考证一般由这样几个环节组成:①作者是否为某事的同时代人;②作者是否亲见其事;③作者的地位是否便于全面了解其事;④作者与其事是否具有隐秘性。按此标准对武昌起义进行考证,首选的人物应是( )。

A、孙中山

B、黎元洪

C、梁启超

D、袁世凯

12、从鸦片战争到新文化运动,中国人向西方学习经历了曲折的历程。整个过程体现了近代中国( )。

A、学习西方就是对封建制度的不断否定

B、学习西方是民族资本主义发展的动力

C、内忧外患交织促进了学习西方的深化

D、发展资本主义是学习西方的主要目的

13、图4为1942--1943年中国政府的部分外事活动。这些活动表明( )。

|

蒋介石发表《告印度人民书》,呼吁英国政府尽快赋予印度国民政治上的实权 |

图4

A、中国废除了百年来的不平等条约体系

B、中国获得了重建亚洲秩序的主导地位

C、中国战区赢得对日作战的决定性胜利

D、中国已肩负起大国对邻国的道义责任

14、下表是新中国在20世纪六七十年代取得的重大科技成就,对此解释正确的是( )。

|

1964年 |

中国第一颗原子弹爆炸成功 |

|

1965年 |

人工合成结晶牛胰岛素 |

|

1973年 |

籼型杂交水稻培育成功 ’ |

A、都是“文化大革命”时期的科技成果

B、标志我国跻身世界科技强国行列

C、在困难年代振奋了全国人民精神

D、都属于国防科技方面的成就

15、有俄罗斯学者认为,中国20世纪80年代的改革属于新版的苏俄新经济政策。这一认识的依据是两者都( )。

A、处于相似的国内外经济环境

B、面临着处理计划与市场的关系问题

C、巩固了农村的集体所有制经济

D、促进了社会主义工业化

16、梭伦在一首诗中写道:“我拿着一只大盾,保护两方,不让任何一方不公正地占据优势。”该诗反映的梭伦改革的基本原则是( )。

A、维护多数公民利益

B、兼顾不同公民群体利益

C、关照少数公民利益

D、重视男性公民群体利益

17、15至16世纪发生的一系列重大变化,如君主专制的建立、文艺复兴运动的发展和宗教改革的兴起等,显示了( )。

A、整体世界的形成

B、国际政治体系的初建

C、西欧社会的转型

D、资本主义制度的确立

18、欧洲资本主义的发展大致经历了资本原始积累、自由资本主义和垄断资本主义三个阶段,每个阶段的对外扩张方式各有侧重,按顺序对应正确的是( )。

A、商品输出→资本输出→早期殖民

B、早期殖民→资本输出→商品输出

C、商品输出→早期殖民→资本输出

D、早期殖民→商品输出→资本输出

19、1880年7月法国政府规定:“凡1880年7月6日以前,因政治犯罪和因违反新闻法行为而被判刑者,一律赦免。”被赦免者既有巴黎公社的战士.也有君主派人士。这表明,在当时的法国( )。

A、政府力图借助工人阶级确立共和制

B、君主派重新获得对共和派的政治优势

C、政府欲通过缓和社会矛盾巩固共和制

D、左右两股政治力量严重危及共和制

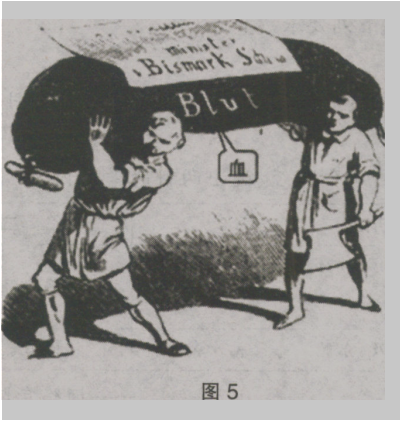

20、图5是一幅题为“俾斯麦牌香肠”的漫画,它讽喻了俾斯麦的( )。

A、武力统一政策

B、全球扩张政策

C、社会保障政策

D、欧洲均势政策

21、苏联在1958年布鲁塞尔世界博览会上大出风头使美国的国际威望受到了很大损害,不少美国人为在布鲁塞尔大失面子极为恼火,有的人甚至爬上苏联馆的旗杆发泄愤恨。当时,美国人感到“大失面子”的最大可能是( )。

A、航天技术的落后

B、民主法制建设的滞后

C、原子能技术的落后

D、电子信息技术的落后

22、1974年,毛泽东主席在会见英国前首相希思时说:“你们欧洲强大起来,我们高兴啊。”毛主席这样说,主要是基于当时( )。

A、欧洲已经成为第三世界的代言人

B、中国对三个世界划分的战略考虑

C、欧洲不再需要美国提供安全保障 .

D、欧洲是我国对外开放的主要对象

23、20世纪八九十年代,美国联邦税收显示,税收曾经占联邦税收总数30%的公司,现在只贡献了12%。这种趋势并不只局限于美国,在整个工业化世界都可以看到。出现这一现象的根本原因是( )。

A、政府实行大规模减税

B、西方陷入“滞涨”危机

C、经济全球化的驱动

D、跨国公司逃避社会责任

24、文学艺术作品不但是时代的产物,同时也深刻地影响着时代。下列作品中,突出反映科技发展与人类命运紧密关联的是( )。

A、《战争与和平》

B、《自由引导人民》

C、《人间喜剧》

D、《寂静的春天》

第Ⅱ卷(非选择题共52分)

25、(25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

唐代科举进士考试,以进士、明经两科为主,“大抵众科之目,进士尤为贵,其得人亦最为盛焉”。

唐代明经、进士两科的考试内容

|

|

初试 |

二试 |

三试 |

|

明经 |

选《礼记》或《左传》之一及《孝经》《论语》《尔雅》,每经帖十条 |

口答诸经大义十条 |

答时务策三道 |

|

进士 |

选《礼记》或《左传》之一及《尔雅》,每经帖十条 |

作诗、赋、文各一篇 |

作时务策五道 |

——摘编自阎照祥《英国政治制度史》

问题:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出在唐代明经、进士两科考试中,为何进士科“其得人亦最为盛焉”?(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析说明“工业革命催生了英国近代文官制度”。(9分)

(3)根据材料一、二并结合所学知识,指出唐代科举制与英国近代文官考试制度在推动社会进步方面的共同之处。(12分)

26、(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

1953—1985年中国农业总产值年均增长率

|

时间 |

年均增长率(%) |

|

1953—1957年 |

4.5 |

|

1958—1962年 |

-4.3 |

|

1963—1965年 |

11.1 |

|

1966—1970年 |

3.9 |

|

1971—1975年 |

4.0 |

|

1976—1980年 |

5.1 |

|

1981--1985年 |

8.1 |

问题:根据表中数据,结合所学知识,指出1953--1985年期间两次农业总产值增长高峰的时间并分析原因,比较其经济大背景的不同之处。(12分)

27、(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料

张之洞是晚清著名的少年奇才,科举之路顺利,青年时代供职于翰林院,喜与张佩纶、陈宝琛等人抨击奕诉、李鸿章等大官僚,成为“清流派”的领袖。为牵制过分膨胀的湘军力量,1881年,慈禧擢升张之洞为山西巡抚,一跃而为封疆大吏。1884年,张之洞出任两广总督,适值中法战争爆发,他力主抗敌,大胆启用老将冯子材,一举击败了法军。战后,他开始在两广兴办洋务。1889年,张之洞调任湖广总督,推行了所谓“湖北新政”:兴办实业,繁荣商业,提倡教育,湖北一时成为中国的重工业基地,武汉成为全国第二大工业城市。他还设立了湖北铁路局,亲自督建卢汉、粤汉、川汉等铁路。

甲午战争期间,他多次上书,督促朝廷积极应战。甲午战败后,他强烈反对割让台湾,为图自强,他仿照德国军制,在湖北编练新军。康有为创办强学会,张之洞捐资白银5000两,后来他相继捐银资助《时务报》《湘学报》。1897年开始,随着维新派的报刊频繁登载孔子改制、争取民权等文章,张之洞以维新派的学说同自己的学术主张不合为由,停止了对维新派的捐款。同年,张之洞写了《劝学篇》,提出:“中学为体,西学为用”,深得慈禧赏识,谕令颁发四海。1898年,百日维新失败。张之洞既未参加镇压,也未“赞助新政”。

——据童超主编《晚清五十年》

问题:

(1)根据材料并结合所学知识,指出张之洞对中国早期现代化的贡献及其影响。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括张之洞的政治立场并予以评析。(9分)

注:本试题来源于考生回忆及网络仅供参考!(金标尺教育收集整理)

25、(1)明经科的考查内容侧重于对经义的记忆和解读,进士科考查内容侧重于对时务政策的理解与分析。通过进士科可以选拔优 秀的政府管理人才。

(2)经济规模扩大,社会分工更为复杂,要求政府进行高效的专业化和制度化管理,要求文官具备较高的知识水平和管理能 力。

(3)共同之处:打破特权阶层对官职的垄断,扩大了国家的统治基础;推动社会公平、公正,有利于人才脱颖而出:有利于提 高官员队伍素质,加强对社会的有效管理。

26、 (1)两次农业总产值增长高峰的时间及原因:

①1963--1965年,农业总产值年均增长率最高,原因是国家调整了农业政策,改变了“大跃进”运动给农业造成的困难局面。

②1981--1985年,农业总产值年均增长率大幅度提高,原因是党中央在农村实行家庭联产承包责任制,解放了农村生产力。

(2) 经济背景的不同之处:1963--1965年是计划经济体制,1981--1985年是在公有制经济主导下鼓励发展民营经济。

27、 (1)贡献:①张之洞大力创办近代工矿交通业,建立湖北铁路局。洋务运动期问,实行湖北新政,兴办实业,繁荣商业,提倡 教育。

②中日甲午战争后,编练新军。

③对中国近代化的理论做出探索,提出“中学为体,西学为用”的重要主张。

④资助清末 维新派的学术活动。 影响:张之洞从维护清朝统治的角度出发,为挽救中华民族危亡而大力兴办的近代军事工业、近代工矿交通业、近代文教事 业、编练新军,提出诸多方面的改革建议、措施,在客观上推动中国民族资本主义因素的增长,在一定程度上推进了中国的 近代经济、教育、军事改革,推动了中国的近代化历程,加速了清王朝的崩溃。

(2)政治立场:张之洞是统治阶级中支持变法的中坚力量,而非变法和维新派的反对者,与维新派的分歧主要在于变法策略的 不同。 评析:张之洞是继曾国藩、李鸿章后,洋务运动的领袖人物,创办中国近代新式教育,兴办实业,编练新军,抵御外侮。为 中华民族重工业、轻工业及近代军事的发展做出了开创性的贡献。但由于有阶级的局限性,在维新派与朝廷的政见相冲突时,选择明哲保身,既不完全支持变法,也没有完全支持新政,而是选择了缓进的策略。